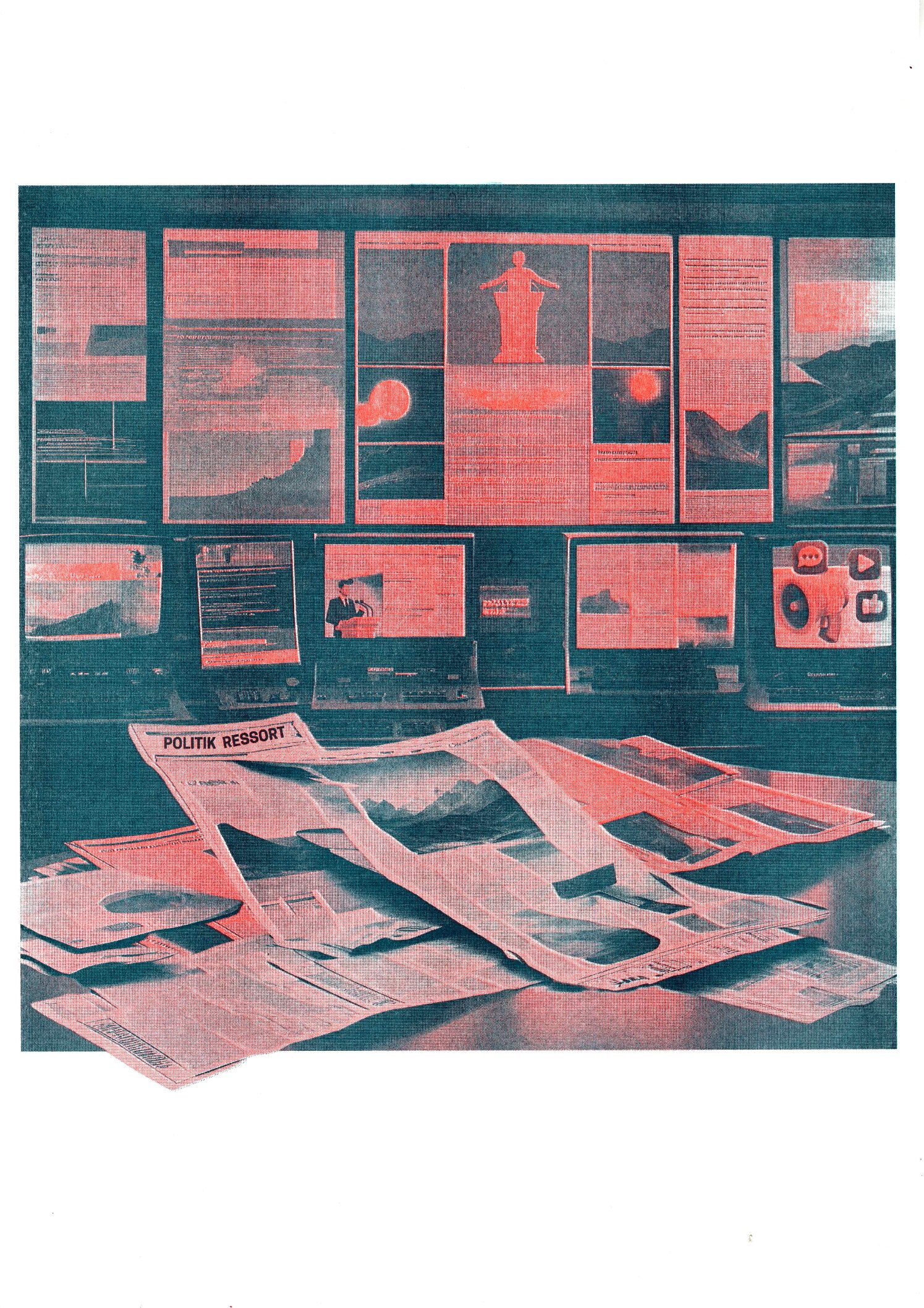

In einer digital vernetzten Welt sind politische Debatten untrennbar mit der medialen Darstellung verbunden. Schlagwörter entfalten in diesem Kontext eine besondere Wirkung: Sie mobilisieren Emotionen, strukturieren Identitäten und prägen politische Auseinandersetzungen. Diese Analyse, die im Zuge eines linguistischen Seminars an der Uni Innsbruck durchgeführt wurde, beleuchtet, wie „Demokratie“, „Klima“ und „Heimat“ im digitalen Zeitalter zu Schlagwörtern werden, die für politische Polarisierung, kulturelle Abgrenzung und ideologische Narrationen genutzt werden. Untersucht wurden hierfür sowohl Diskurse in Zeitungen, als auch auf Social Media.

„Heimat“ im digitalen Zeitalter: Zwischen Tradition, Politik und Social Media

“Tirol, Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland, weit über Berg und Tal das Alphorn schallt.” Diese Zeilen aus einer Tiroler Polka bringen für viele das Gefühl von Heimat auf den Punkt. Heimat, das sind die Alpen, der Dialekt, die Volksmusik, das Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit. Doch der Begriff ist längst mehr als nur Berge und Brauchtum – er ist zum politischen Kampfbegriff geworden, vor allem auf Social Media wie TikTok.

In politischen Reden und Medienberichten wird Heimat meist positiv verwendet. Im Nationalrat spricht man von „Heimatverbundenheit“ oder dem „Heimatbundesland“. Doch was zunächst wie eine harmlose Feier von Tradition und Zugehörigkeit aussieht, wird schnell zu einem Instrument der Abgrenzung und Polarisierung – besonders in Debatten über Migration und Integration bekommt der Begriff eine andere Färbung. Auf Social Media wie TikTok fungiert der Heimatbegriff als Sammelpunkt für eine konservative bis nationalistische Erzählung, die den Schutz vor „fremden“ Einflüssen und die Bewahrung nationaler Traditionen in den Vordergrund rückt. In kurzen, emotionalisierten Clips stellen rechte Parteien wie die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland Heimat als bedrohtes Gut dar. So wird Heimat zum Schauplatz eines spannenden Diskurses. Klar wird: Das Wort ist nicht nur ein Synonym für Tradition und Berge, sondern ein Spiegel der gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit. Es dient als Mittel zur Abgrenzung, um eine klare Trennlinie zwischen dem „Eigenen“ und dem „Fremden“ zu ziehen. Eine inklusivere Perspektive bleibt die Ausnahme.

“Klima” im digitalen Zeitalter: Ein Aufruf zum Handeln oder Angstmache?

Ein weiteres heikles Schlagwort, das oft mit Gefühlen wie Angst, Wut und Hilflosigkeit in Verbindung steht, ist “Klima”. Wenn wir davon hören, müssen wir wohl alle mittlerweile an den immer weiter voranschreitenden Klimawandel denken, eine Krise, der wir gemeinsam entgegenwirken müssen, um unsere Erde – unsere Heimat – behalten zu können. Nicht selten wird bei diesem Thema mit dem Finger auf große Konzerne und Industrien gezeigt, die bekanntlich die größten Vorantreiber der Klimaerwärmung sind.

Je nach Orientierung der Parteien ist in der Politik entweder die Rede vom Klimawandel, der Klimakrise oder gar dem “Klimawahnsinn”. Vor allem rechts orientierte Parteien bedienen sich oft an Wendungen wie “Wir müssen den Klimawahnsinn stoppen” und hetzen auch gerne mal gegen die “Klimakleber” und Aktivist*innen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen wollen. Es wird zwar zugegeben, dass der Klimawandel ein Problem darstellt, jedoch soll dieser bei weitem nicht so gefährlich für unsere Zukunft sein, wie es die Oppositionsparteien oder aktivistische Gruppen darstellen. Auch in der Presse spalten sich die Ansichten zum Klima: Entweder wird gegen Protestierende gefeuert, oder es wird einfach komplett geleugnet, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Das ist vor allem bei Boulevardmedien der Fall. Natürlich gibt es auch Berichte aus seriösen Zeitungen, in denen faktisch dargestellt wird, welche Probleme mit der Erderwärmung zusammenhängen. Vor allem bei Berichten über Naturkatastrophen fällt das Wort “Klimakrise” sehr häufig, jedoch steht es auch gerne im Zusammenhang mit sehr pessimistischen Aussagen, die nichts außer Angst verbreiten. In Social-Media Kanälen gehen die Wogen hoch, wenn über das Klima diskutiert wird. Vor allem auf Plattformen wie TikTok und X ist eine eindeutige rechte Tendenz zu erkennen: Hier wird der Klimawandel schlichtweg geleugnet und als Manipulationstaktik der linken Parteien dargestellt. Aufregung über aktivistische Gruppen steht im Vordergrund – dabei wird auch nicht vor persönlichen Angriffen Halt gemacht. Die grundsätzlich schon emotionale Natur dieses Themas kommt Menschen auf Social Media zu Gute, denn je emotionaler, reißerischer oder hetzerischer die Posts, desto mehr Interaktion und Zustimmung erhalten diese auch. Leider ist das auch der perfekte Nährboden für Misinformation und Verbreitung von Hass, denn sobald man einmal in eine “Bubble” reingerutscht ist, gibt es kaum ein Entkommen mehr.

“Demokratie” im digitalen Zeitalter: Der Einfluss der KI auf die Politik

Zur starken Emotionalisierung auf öffentlichen Plattformen kommt nun auch das Thema der künstlichen Intelligenz und deren Einfluss auf unsere Entscheidungen hinzu. Eine zentrale Diskussionsfrage unserer Ära bezieht sich auf den Einfluss der KI auf unsere Welt. Unabhängig vom Thema, worüber wir sprechen – Kunst und Kultur, Wirtschaft, Politik oder Bildung stellen wir uns immer die Frage: Hat die KI eher einen positiven oder negativen Einfluss darauf?

In der Politik lässt sich eine zunehmende Tendenz zum Misstrauen gegenüber der KI beobachten. Stark damit verbunden sind die sozialen Medien, die KI auf verschiedene Art und Weise nutzen. Telegram und TikTok sind zwei Social-Media-Plattformen, die potentiell sehr gefährlich für die Politik sein können. Aber wie genau können sie Einfluss auf die Politik eines Landes haben? Durch Fehlinformationen und Propaganda.

KI-Algorithmen werden genutzt, Desinformation und gezielte Propaganda zu verbreiten und um manipulierte Inhalte zu vermitteln und daher Meinungen zu beeinflussen. Ein Beispiel dafür sind die Echokammern (engl. `echo chambers`) – metaphorische Räume, in denen Meinungen verstärkt werden können, weil ihnen keinen gegensätzlichen Perspektiven gegenübergestellt werden. Das bedeutet, dass eine Person nur die Nachrichten und Beiträge sieht, die ihre individuellen Meinung entsprechen. Darüber hinaus gibt es andere Mechanismen, Desinformation zu vermitteln, wie zum Beispiel Natural Language Generation (NLG), KI zur Bildbearbeitung, KI-Bots oder Deepfake-Technologien.

Worin bestehen die Konsequenzen für die Politik? Einerseits kommt es zur Erosion der Glaubwürdigkeit, was bedeutet, dass es für Bürger*innen schwerer wird, vertrauenswürdigen Informationsquellen, wie Expert*innen oder Nachrichtenagenturen zu glauben. Andererseits kommt es zum Misstrauen gegenüber Institutionen, weil die Bürger*innen konstant mit Behauptungen konfrontiert werden, dass demokratische Institutionen, wie die Justiz oder die Medien, korrupt seien oder manipuliert werden. Dies führt zu einem starken Vertrauensverlust, was der Demokratie im Allgemeinen schaden kann.

Fazit

Was wir aus dieser Analyse lernen, ist, wie entscheidend es ist, bewusst und kritisch mit medialisierten Diskursen umzugehen. Im neuen Informationszeitalter müssen wir alle sehr vorsichtig mit den uns präsentierten Inhalten umgehen, denn wie gezeigt wurde, ist Social Media voll mit polarisierten und emotionalisierten Inhalten, die kaum faktisch gecheckt werden. Dementsprechend ist es auch einfach, in gefährliche Bubbles abzurutschen – und das ist oft der erste Schritt zur Radikalisierung. Ein kritischer und reflektierter Umgang mit Medien sowie ein besseres Verständnis für die Funktionsweise von KI sind daher essentiell, um manipulativen Einflüssen entgegenzuwirken.

Ein Artikel Zusammenarbeit mit Marie Schipflinger und Alexandra Ciorhan.