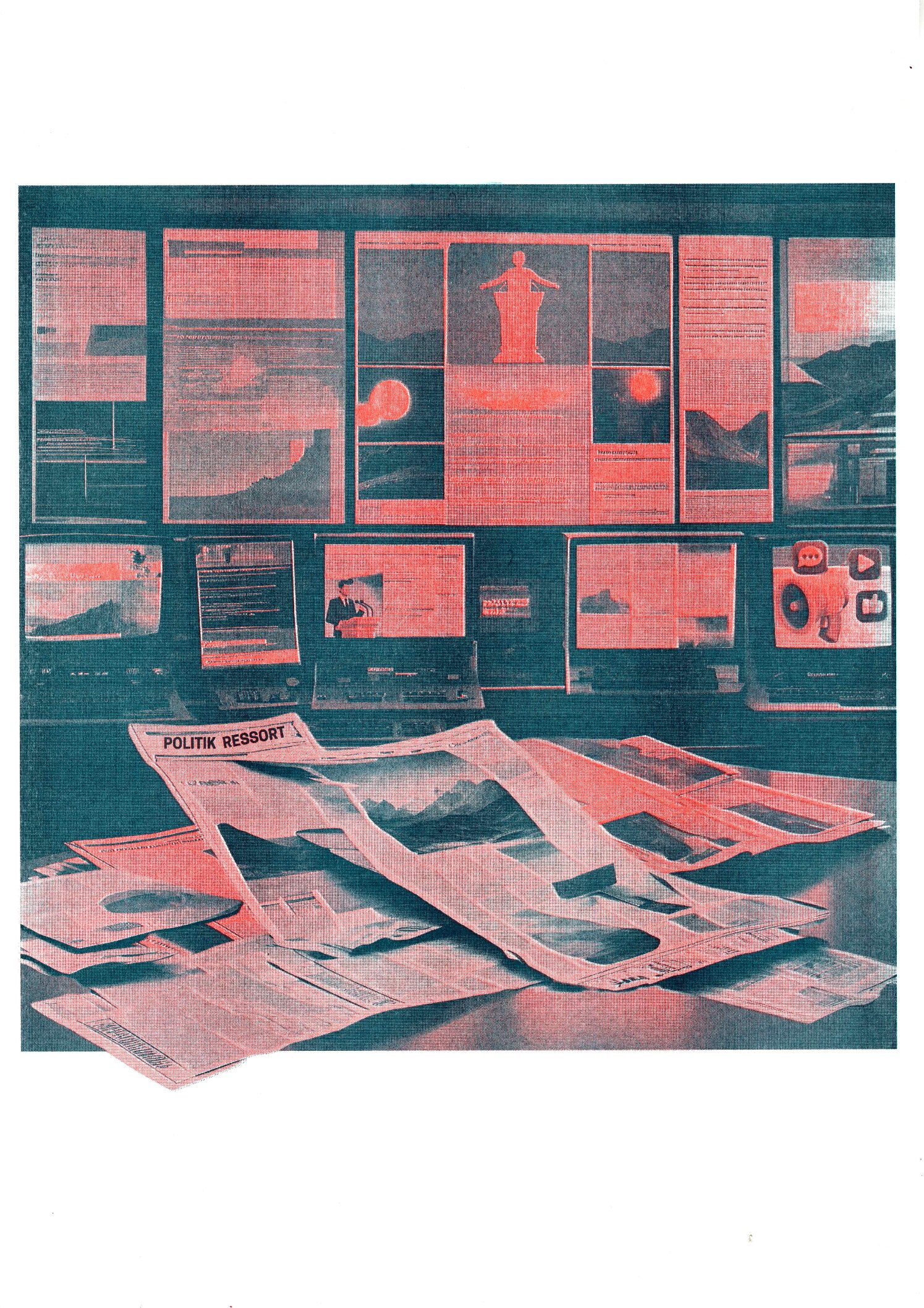

Beim 16. Europäischen Mediengipfel in Lech am Arlberg widmete sich ein interdisziplinäres Panel einem brandaktuellen Thema: die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) bei politischen Wahlen. Unter der Leitung von Dr.in Natascha Zeitel-Bank bereitete ein Team aus elf Masterstudierenden verschiedener Fakultäten der Universität Innsbruck die Diskussion vor. Das Panel, das unter dem Titel „Superwahljahr 2024 – Künstlich gesteuert oder real?“ stand, bot mit Gästen aus Politik, Forschung, Medien und Wirtschaft eine facettenreiche Perspektive auf ein Thema, das die Grundlagen demokratischer Entscheidungsfindung nachhaltig verändern könnte.

Lech als Bühne für zukunftsweisende Diskussionen

Das Stipendienprogramm ermöglichte den Studierenden drei intensive Tage in Lech, wo sie gemeinsam mit führenden Expert:innen u.a. die Potenziale und Gefahren von KI in politischen Kontexten ausloteten. Zum Panel der Universität Innsbruck gehörten Uta Russmann (Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Demokratie am Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation der Universität Innsbruck), Sophia Kircher (Mitglied des Europäischen Parlaments, EVP), Corinna Milborn (Autorin, Journalistin, Moderatorin, Infochefin bei ProSieben.Sat1. PULS4) und Alexander Wahler (CEO und Co-Founder von Onlim). Die Debatte spannte einen Bogen zwischen technologischen Möglichkeiten und regulatorischen Herausforderungen, die KI im Kontext politischer Wahlen mit sich bringt.

Chancen und Risiken von KI in der Politik

Die Forschungsperspektive wurde durch Prof. Russmann eingebracht, die einerseits auf die Chancen von KI hinwies, etwa bei der Analyse von Wähler:innenverhalten oder der Optimierung von Wahlkampagnen. Gleichzeitig warnte sie vor Risiken wie der Manipulation durch Desinformation oder „Deepfakes“. Ohne klare ethische und gesetzliche Leitlinien bestehe die Gefahr, dass KI nicht nur das Vertrauen in die Demokratie untergräbt, sondern auch die Ergebnisse von Wahlen beeinflusse, so Russmann.

Sophia Kircher, als Politikerin direkt mit den Herausforderungen konfrontiert, betonte die Notwendigkeit von klaren Regulierungen auf europäischer Ebene. Besonders im Hinblick auf politische Wahlen sei es essenziell, dass die Bürger:innen auf einen fairen Wahlprozess vertrauen könnten. Kircher stellte jedoch auch fest, dass Regulierungen nicht erst nachträglich diskutiert werden dürften.

Europas Tech-Strategie: Ein Rückstand oder eine Chance?

Einen klaren Appell an die europäische Politik richtete Journalistin Corinna Milborn. Europa habe zu lange zugesehen, wie sich die Technologiemächte USA und China absetzen. Es brauche dringend eine unabhängige Tech-Strategie. Milborn sieht in der Regulierung zwar einen wichtigen Schritt, doch dieser dürfe die Innovationskraft nicht bremsen. Der fehlende technische Fortschritt in Europa sei ihrer Ansicht nach eine der größten Gefahren im globalen Wettbewerb.

Diese Perspektive wurde von Alexander Wahler unterstrichen, der die wirtschaftlichen Implikationen der Regulierungen für Unternehmen hervorhob. Gesetze wie der Digital Services Act (DSA), der Digital Markets Act (DMA) oder der AI-Act würden zwar für mehr Transparenz und Fairness sorgen, könnten aber auch Innovationen behindern.

Ein Balanceakt für die Demokratie

Das Panel machte deutlich, dass KI im politischen Kontext ein zweischneidiges Schwert ist. Sie bietet Möglichkeiten zur Verbesserung politischer Prozesse, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Demokratie. Die Diskussion in Lech zeigte, wie wichtig der Austausch zwischen Forschung, Politik, Medien und Wirtschaft ist, um den Umgang mit dieser Technologie verantwortungsvoll zu gestalten.